- TOP

- 【識者の視点①後編】データが語るカリキュラムの変遷 ~子どもたちにとって本当に適切な学びの時間とは~

【識者の視点①後編】データが語るカリキュラムの変遷 ~子どもたちにとって本当に適切な学びの時間とは~

東京学芸大学 現職教員支援センター機構教授

大森直樹さん

(前編では、教育現場における「カリキュラム・オーバーロード」の問題提起から始まり、その背景、そしてこの問題を客観的に分析するための重要な指標である「標準授業時数」について解説しました。特に、標準時数を正確に比較するためには、特別活動の時数カウントの統一や、週6日制と週5日制の違いを考慮した「平日1日あたりの時数」の算出が必要であることをお話しし、その算出準備が整ったところまでをご説明しました。まだお読みでない方は、ぜひ前編からご覧ください。)

平日1日あたりの授業時数に見る歴史的変遷

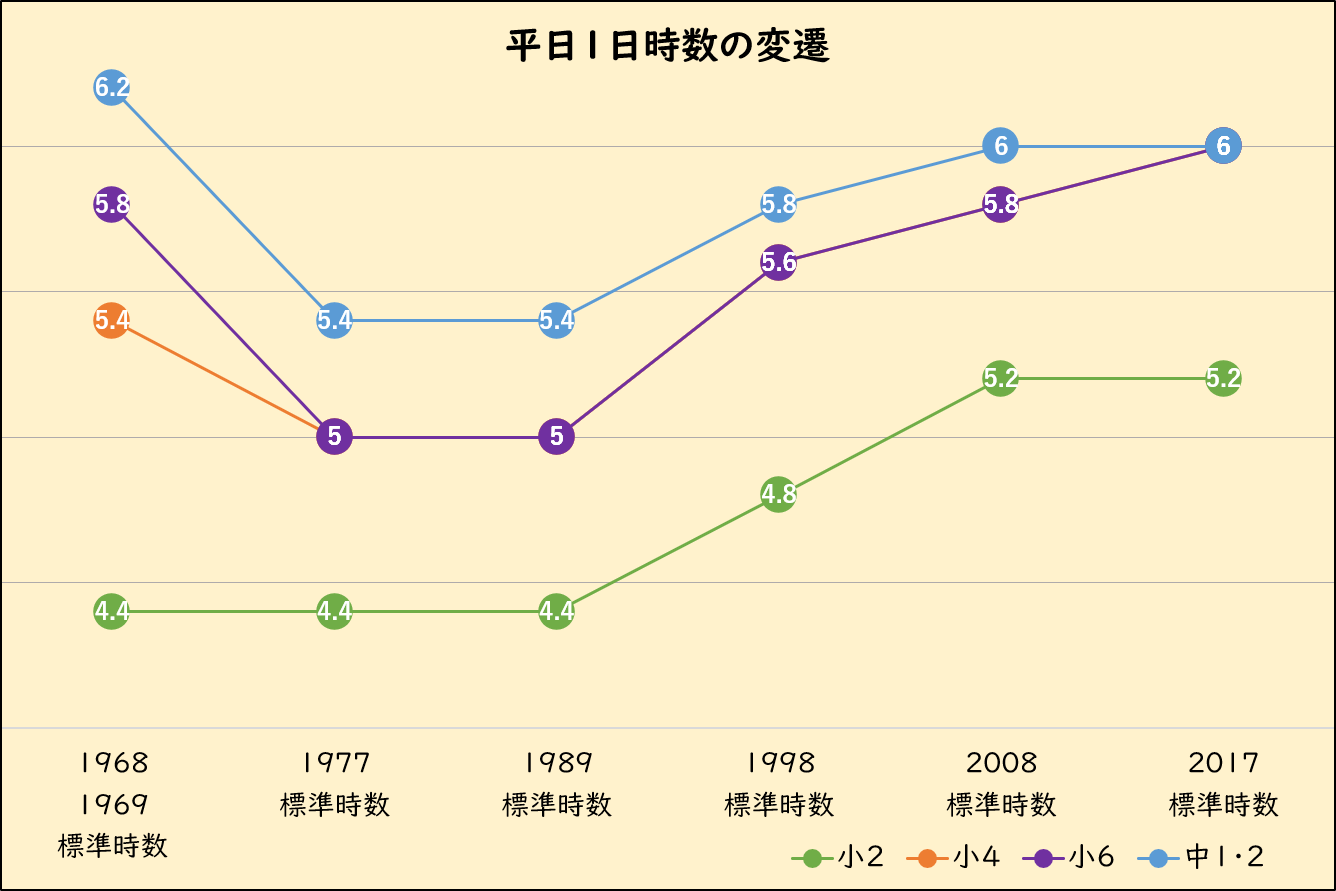

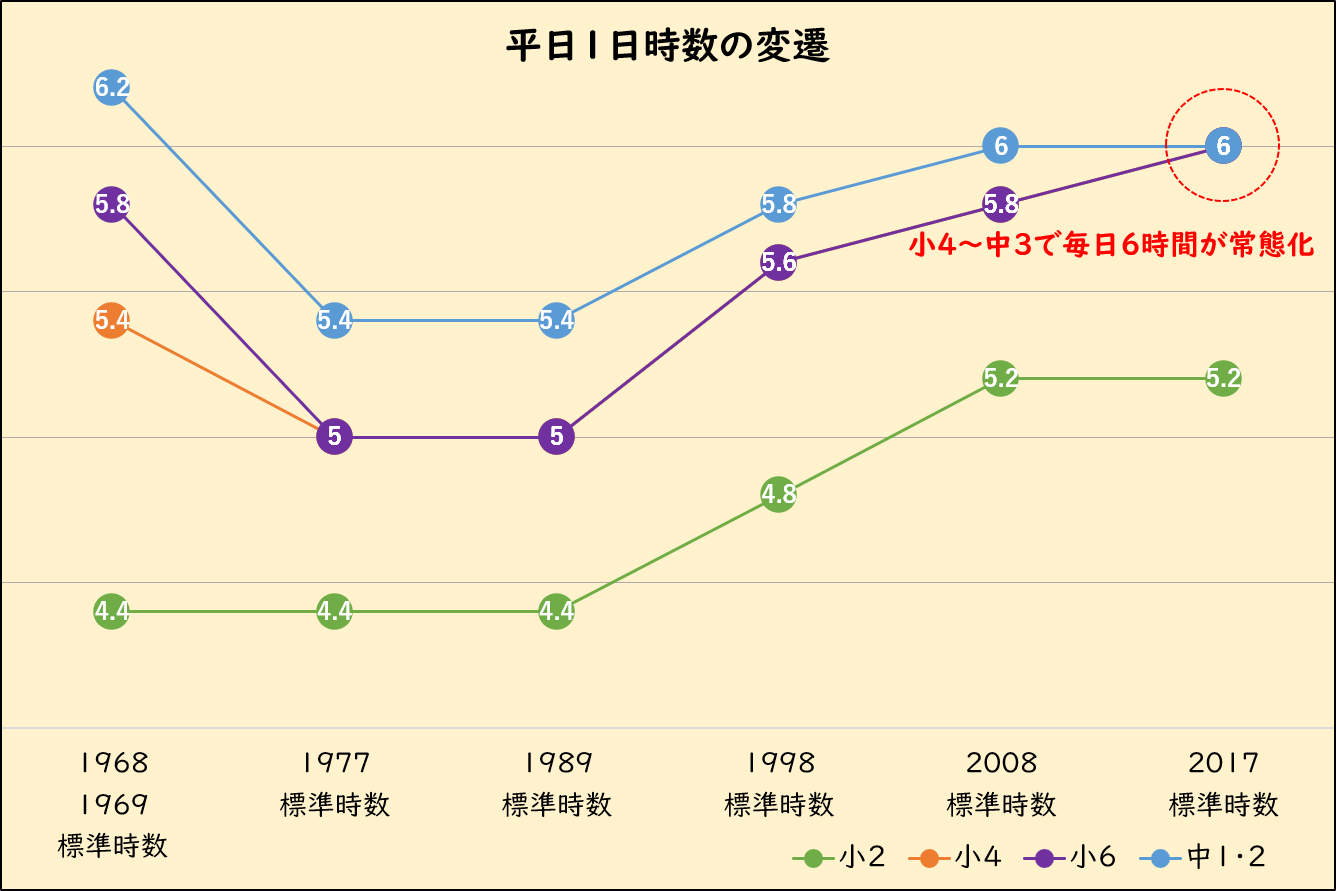

それでは、この平日1日あたりの時数のグラフをどう見ていくか。下記の図表グラフを見ると、1977、1989標準時数では、小学4年と6年の平日1日あたりの時数が5時間になっています。このことの歴史的な意味を考える必要があります。1968・1969標準時数では、例えば小学6年は平日1日あたり5.8時間でした。その当時の学校状況について、数学者で教育学者の遠山啓は「肥大なカリキュラム」だと批判しました。

この「肥大なカリキュラム」の問題点は二つありました。一つは、多くの子どもたちが大量の内容を長時間かけて教え込まれるため、ついていけなくなること。もう一つは、なんとか追いついている子どもたちも、追いつくのに精一杯で精神的な「ゆとり」がなくなり、自分の頭で考える余裕を失ってしまうことでした。これは単なる遠山個人の見解というより、多くの人々に立場を超えて支持・共有され、「こんな教育を続けてはいけない」という声が国にも届きました。その結果、1977年の改訂では、小学校最高学年の6年生でも平日1日あたり5時間までとなり、中学校でも平均5.4時間程度(6時間授業の日もあるが基本は5時間)で、その後部活動を行うという形になりました。これが教育界で「第一次ゆとり教育」と呼ばれているもので、私はこの時期の標準時数を「第一次ゆとり標準時数」と捉えています。標準時数の構造から見ると、1989年の基準も同様に「第一次ゆとり標準時数」と数えることができます。

「第二次ゆとり教育」における時数の課題

少し分かりにくいのが1998年改訂の標準時数です。これまでは教育内容を中心に議論されてきたため、「内容3割削減」と言われ、「第二次ゆとり教育」の基準とされています。しかし、平日1日あたりの時数を見ると、小学2年で4.8時間、小学4・6年で5.6時間となっており、「肥大なカリキュラム」と批判された時代(2年生はそれを上回り、4・6年生もそれに迫るか超える水準)に戻ってしまっています。スローガンも「ゆとり教育」だったし、内容削減も行われていました。しかし、週6日制から週5日制への移行という大きな変化に対応するには、標準時数の削減が不十分だったのです。

その結果、平日1日あたりの時数がかなり増加し、現場に大きな影響をもたらしました。現場では「スローガンは第二次ゆとり教育なのに、なぜか忙しい、大変だ」という感覚が広がりました。実際に、朝日新聞のデータベースで「教育」「多忙」や「教員」「多忙」を検索すると、関連記事が急増するのは2000年代以降、つまり1998年改訂の標準時数が実施された2002年度以降とぴったり一致します。ここが一つ大きな転換点だったと考えられます。

週5日制導入や総合的な学習の時間の導入には積極的な意義があったけれども、本来であれば、このときの平日1日あたりの時数の増加について「このままで良いのか」という議論がなされるべきでした。しかし、標準時数の専門研究者が少なかったこともあり、十分な議論がなされませんでした。

現在のカリキュラムと現場の実感

はっきりしているのは、その議論が不在なまま、2008年改訂の標準時数では、特に小学校でさらに時数を積み増す判断がなされたことです。小学6年で見ると、現行(2017年改訂)の標準時数はそこからさらに積み増されています。中学校は積み増しのピークは一つ前の基準で来ていますが、結果として、小学校4年生から中学3年生まで毎日6時間授業というのが、十分な議論がないまま現在に至っています。

私たちは教育史の観点から、1998年改訂の標準時数で、既に子どもにとっては「黄色信号」の領域に入っていたと考えています。そして2008年、2017年改訂の標準時数については、子どもにはかなり厳しい教育課程基準になっているだろうという整理をしてきました。

そこで、現場の実態はどうなのかを知りたかったのです。本当は当事者である子どもに聞くのが一番ですが、子どもは複数の標準時数を経験しません。また、例えば今の時数についてどう思うか尋ねても、子どもや教員は現行制度の枠内で最善を尽くそうと努力するため、「大変だ」という意見も出ますが、「大丈夫だ」「まあまあ良い」といった回答になりがちで、調査の構造上、実態を捉えにくい面があります。

教員の経験から見る標準時数の評価

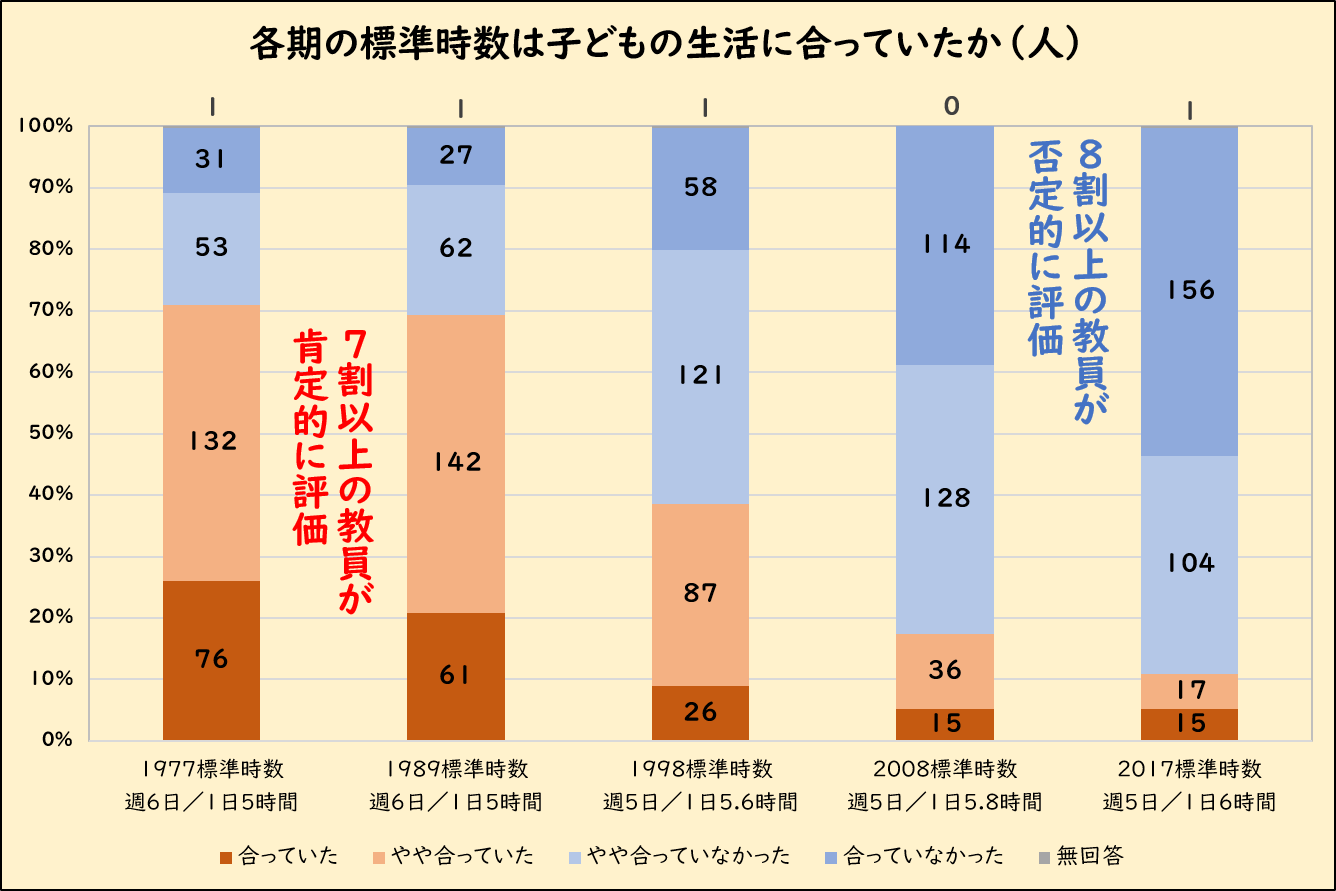

それに比べて、長い教職経験を持つ教員は、複数の標準時数の下で教えた経験があります。子どもにとってどうだったかを尋ねるという意味では間接的ですが、「どの時期の標準時数が子どもに合っていたか」を評価していただくことで、より実態に近い示唆が得られるだろうと考えました。

調査は、小学校教員1445人、中学校教員1654人を対象に実施しました。この調査では、教員が何種類の教育課程基準(標準時数)を経験したかを尋ねる必要があり、それによって分析対象の母数が変わります。

例えば小学校の場合、1977年から現行まで5つ全ての標準時数下で教えた経験のある教員293人からの回答を見ると、その教員が各時期の標準時数をどう判断したかが分かります。1977年の標準時数に対しては、「合っていた」「やや合っていた」と肯定的に評価した教員が7割を超えています。

次に、1989標準時数(第一次ゆとりの構造を持つ標準時数)についても、同様に7割近くの教員が肯定的な評価をしています。一方、1998標準時数については、先ほど述べたように週5日制導入や総合的な学習の時間といった、子どもにも教員にも好感される要素があった一方で、時数的には厳しい面もあり、プラスマイナスの評価が難しく、結果としても肯定と否定の評価が拮抗しています。

対照的に、2008標準時数の評価は非常に明確で、8割以上の教員が「やや合っていなかった」「合っていなかった」と否定的に評価しています。そして、現行の標準時数に関しては、実に9割の教員が同様に否定的です。教育史的な整理の中で「今の教育課程基準は相当厳しいだろう」という見方をしていましたが、現場経験の長い教員へのアンケート調査においても、その見方が裏付けられた形となりました。

これらのデータと現場の教員の声を重く受け止めて、子どもたちの負担を軽減する方向で、中央教育審議会では次期学習指導要領を慎重に検討してもらいたいと思います。