- TOP

- 【識者の視点①前編】カリキュラム・オーバーロードとは何か?

【識者の視点①前編】カリキュラム・オーバーロードとは何か?

東京学芸大学 現職教員支援センター機構教授

大森直樹さん

学習指導要領の改訂が近づき、中央教育審議会(中教審)でも活発な議論が交わされています。その中で、様々な立場の方々が共通して重要だと考えている問題の一つに「カリキュラム・オーバーロード」があります。これにどう対処すべきか、まさに現代教育の大きな課題と言えるでしょう。「カリキュラム・オーバーロード」という言葉自体は、比較的最近、2020年頃から使われ始めたように思います。論者によってこの問題に対する議論の枠組みは異なる部分も少なくありませんが、ここでは多くの方に共通する点を整理してお伝えしたいと思います。

カリキュラム・オーバーロードの現状認識

一つ目は、ここで言う「カリキュラム」とは「教育課程」のことであり、この問題は子どもたちへの過大な負担を指しているという点です。

二つ目は、現在の学習指導要領のもとで運営されている学校が、すでにカリキュラム・オーバーロード状態にあるという認識が、議論の出発点になっているということです。ただし、この概念は科学的な用語としてはまだ新しく、十分に成熟していない部分も多く残されています。

例えば、ある学校の教育課程が科学的に見てカリキュラム・オーバーロードなのかどうかを判断する必要があるわけですが、具体的にどのような条件を満たせばそう言えるのか、その明確な基準については、私自身も含め、まだはっきりと説明できていないのが現状です。その意味では、まだ緒に就いたばかりの議論と言えるでしょう。にもかかわらず、現在、立場を超えて「現行の教育課程はカリキュラム・オーバーロードだ」という議論が広がりを見せている背景には、何よりもまず、広範な教育現場の実感があります。「今の学校はとにかく忙しい」「何かに追い立てられているようだ」「精神的にしんどい」「これは子どもにとっても相当きついだろう」――こうした切実な声が、社会全体で共有されつつあるのです。

日本の教育課程をめぐる特殊事情と内容の増加

ここで重要なのは、日本で教育課程を論じる際の特殊な事情です。教育課程は本来、それぞれの学校が主体的に編成するものですが、日本では国が教育課程の基準(学習指導要領など)を定め、それに基づいて各学校が教育課程を編成するという仕組みが、1958年の制度改正以降、長らく続いています。しかも、その国の定める教育課程基準の範囲が非常に広範かつ詳細にわたるため、実態としては、各学校が教育課程を編成するものの、学校種や地域による差は当然ありながらも、その内容は国の基準に大きく左右されているのです。

加えて、この教育課程基準は、約10年ごとに改訂されてきました。歴史的な視点で見ると、例えば教育内容を教科書のページ数で比較すると分かりやすいのですが、現行の教育課程基準のもとでの教科書は、確実にページ数が増加しています。2017年の学習指導要領については、私自身、50人の小中学校の先生方や全教科領域の専門家の方々と共に、2008年と2010年の小中学校の指導要領を項目ごとに比較検討する作業を行いましたが、驚くべきことに、内容が削減された項目は一つも見当たりませんでした。例えば、小学校で学習する漢字の数も約20字増えており、まさに「何かを削ることなく、ひたすら増やし続ける」という状況が続いています。小学校の英語教育がその典型で、新たに「外国語科」として教科化されました。さらに、コンピューターのプログラミング教育も教科の枠を超えて導入され、「思考力・判断力・表現力等」の重視という方向性も各教科領域のあり方を大きく変えています。

こうした様々な状況を総合的に見て、「これはもはやカリキュラム・オーバーロードと言わざるを得ない」という考え方が、概念の定義がまだ確立していないにもかかわらず、「カリキュラム・オーバーロードとみなして差し支えないだろう」という形で、広く受け入れられるようになっているのです。

カリキュラム・オーバーロードの客観的分析の必要性

このような現状をより正確に、そして客観的に整理するためには、やはりデータに基づいた分析が不可欠です。教育課程基準というと、これまでの学者やマスコミの論調では「教育課程基準=学習指導要領」と捉えられがちでした。確かに、教育課程基準の中で学習指導要領が占める位置づけは大きいので、それ自体が間違いというわけではありません。しかし、もう一つ忘れてはならないのが、「標準授業時数」の存在です。これもまた、教育課程基準の中で重要な位置を占めています。しかも、法規の構成上、学習指導要領は文部科学大臣の告示に過ぎませんが、標準時数は省令であり、法規上の重みも異なります。学校現場に与える現実的な影響力も大きいため、この標準時数についても目を向ける必要があります。

標準授業時数分析における考慮点

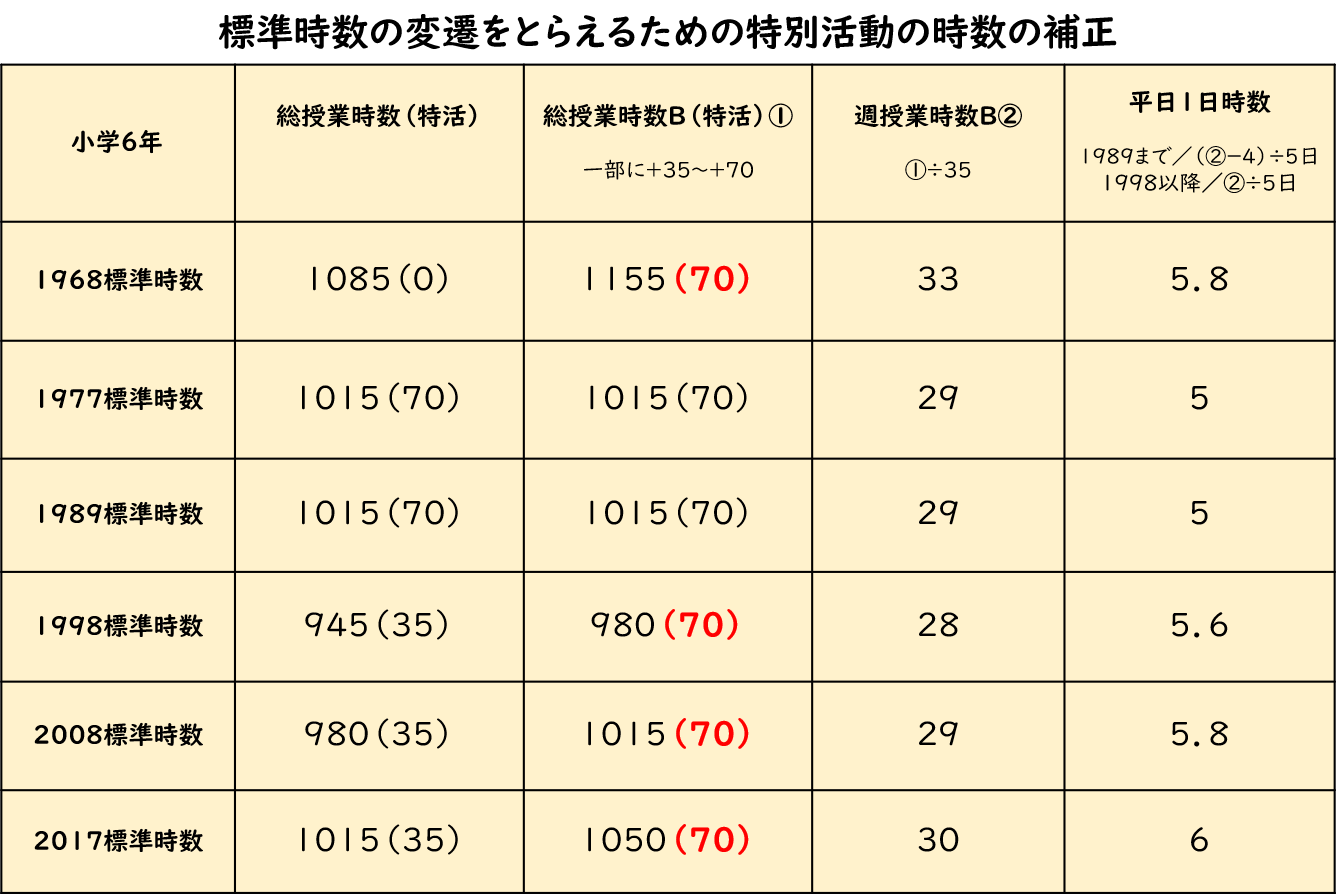

標準時数は学校教育法施行規則に記載されているため、数字を並べれば簡単に比較できるかというと、実はそう単純な話ではありません。各年度の標準時数には、その算出方法に独特の「癖(くせ)」があり、単純に比較しただけでは実態を見誤ってしまう可能性があるため、適切な補正が必要になります。

具体的に何をする必要があるかというと、例えば小学校6年生の特別活動の時数の扱いです。標準時数の中で特別活動がどのようにカウントされているかを見ると、年度によって0時間だったり、70時間だったり、35時間だったりと変動しています。

これが分析にどう影響するかというと、例えば特別活動を70時間としてカウントするのが、実態とのズレが相対的に少ないと考えられます。これを0時間や35時間でカウントしてしまうと、実際の教育課程と比較して、見かけ上の標準時数を小さく見せてしまう効果が生じます。もちろん、全ての年度で一貫して0時間でカウントするならば比較に支障はありませんが、ある年は70時間、またある年は35時間という状況では比較が困難になるため、カウント方法を固定する必要があるのです。補正方法としては、論理的には全て0時間に揃える、あるいは35時間に揃えるという考え方もありますが、実際に学校で運用されている教育課程をイメージしやすく、かつ相対的に誤差が少ないと考えられる70時間に揃えて補正するのが妥当だと私は考えています。(※以下の図表の赤字部分)

もう一つ考慮しなければならないのが、学校週6日制と週5日制の違いです。1968年、1977年、そして1989年の基準までは週6日制でしたが、1998年改訂の基準から週5日制に移行しました。年間の総授業時数を見るだけでは、この制度変更が子どもたちの生活にどのような影響を与えたのかが見えてきません。6日制と5日制という違いを超えて教育負担を比較するためには、土曜日の授業時間を除いた「平日1日あたりの時数」を算出してみる必要があります。

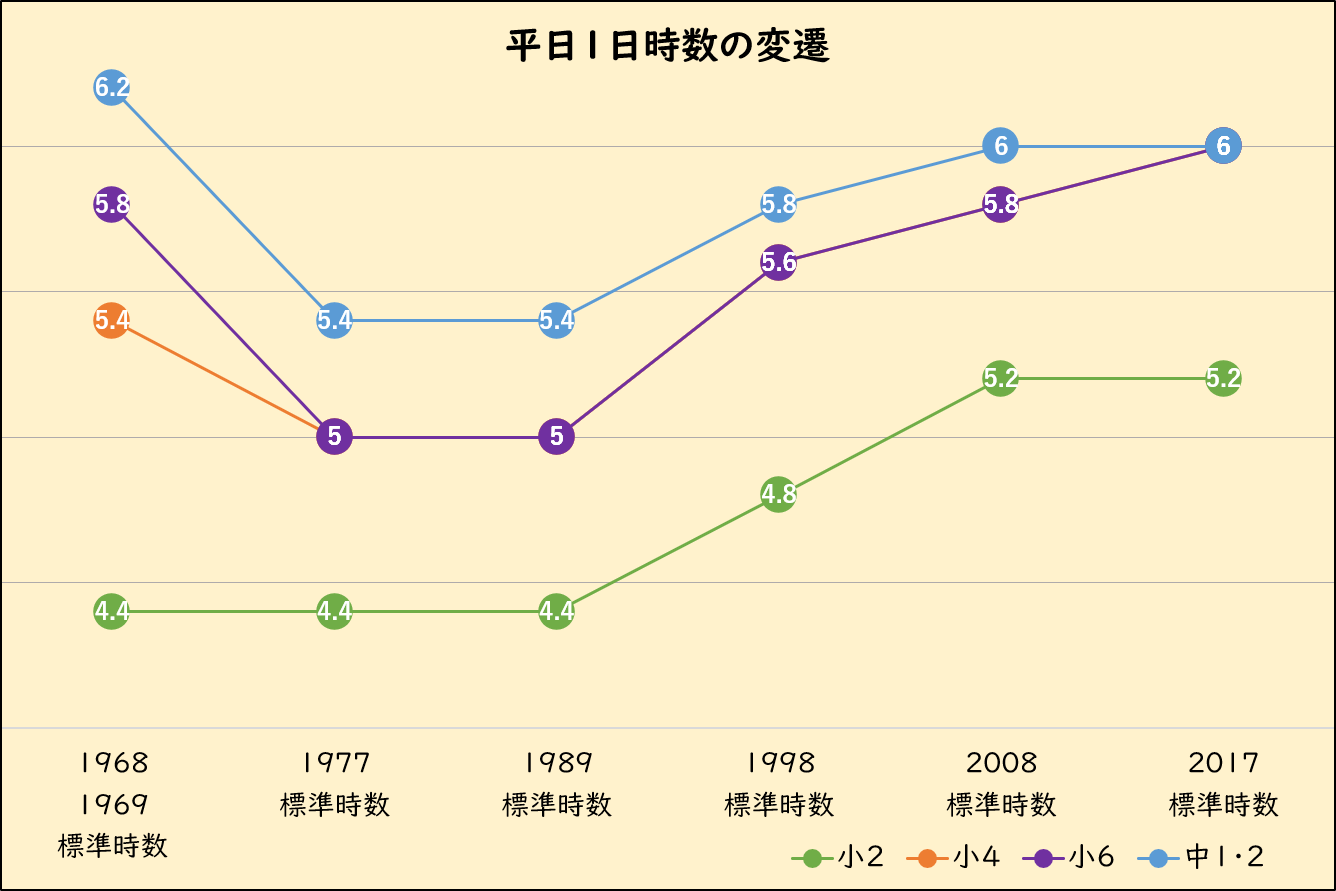

これに基づいて作成したのが下記の図表です。

次回は、この「平日1日あたりの時数」のデータが具体的に何を示しているのか、グラフを読み解きながら詳しく見ていきたいと思います。

(次回に続く)