- TOP

- 【識者の視点⑥】日本の教育の「当たり前」を問い直す

【識者の視点⑥】日本の教育の「当たり前」を問い直す

佐藤郡衛(東京学芸大学名誉教授)

東京学芸大学教授、同大理事・副学長、目白大学学長、明治大学教授などを経て、現在、東京学芸大学名誉教授、目白大学名誉教授、公益財団法人国際文化フォーラム理事長。主な著書 『子どもの日本語教育を問い直す』(共著)『海外で学ぶ子どもの教育』(共著)『多文化社会で生きる子どもの教育』『聞いてみました「日本にくらす外国人」』(監修)他。

変わる日本の社会と学校のリアル

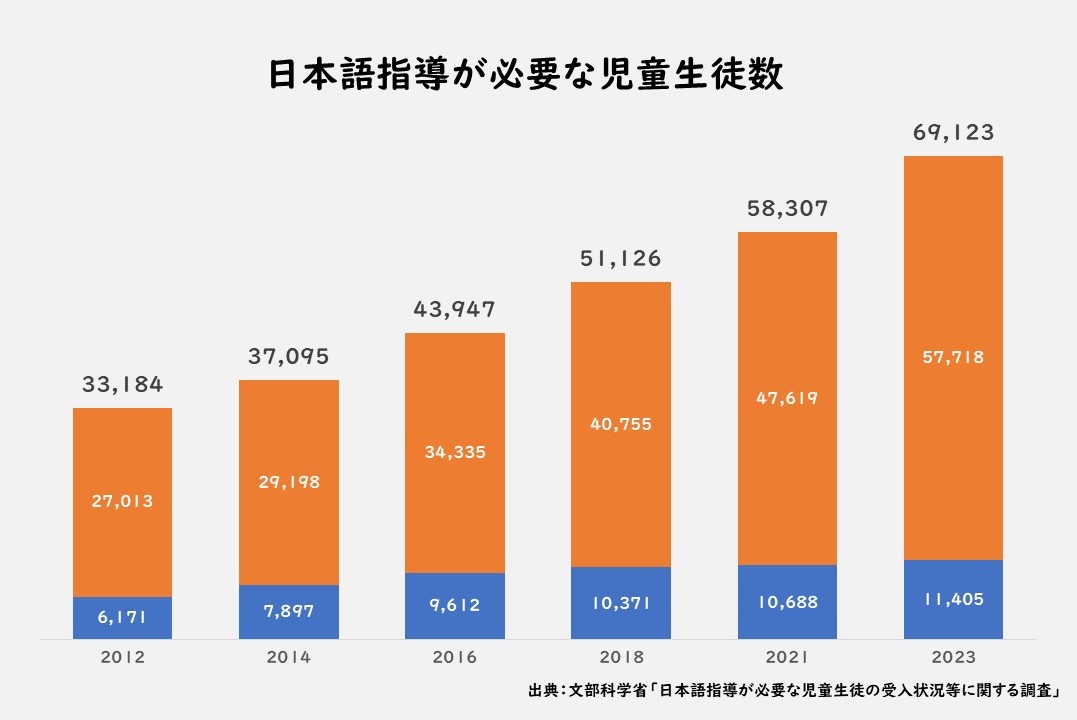

現在、日本の学校には多様な国にルーツのある子どもが増え、多国籍化・多文化化がすすんでいる。文部科学省の調査によれば、公立学校に在籍する外国人児童生徒はこの10年間で約6万2千人増え、2024年には約13万9千人に達した。日本語指導が必要な児童生徒も約7万人で、10年間で約1.9倍に増加している。そのうち約1万1千人は日本国籍を有し、外国籍の児童生徒も約5万8千人と倍増している。

こうした変化の中で、多様性への対応は喫緊の教育課題となっている。2030年度から全面実施される次期学習指導要領においても、多様性の包摂が中心的な柱として位置づけられている。この課題は、子どもの差異への配慮にとどまらず、教育の「当たり前」を問い直すことと関わる。これまでの学校教育は、日本語を母語とし、同じような文化的な背景をもつ子どもを前提としてきた。しかし、言語的・文化的に多様な子どもが共に学ぶ教室では、その前提は成り立たない。教育の「当たり前」がすべての子どもに公正に機能しているとは限らず、時に周縁化や排除の要因となる。多様性の包摂には、子どもを受け入れるだけでなく、教育の枠組みそのものを見直し、すべての子どもが等しく尊重される学びの場を構築することが課題である。

教育の「当たり前」とは

教育の「当たり前」は、学校文化を支える規範として教員の実践に内在し、行動の指針となっている。規範は教育に秩序と安定をもたらす一方、子どもの多様化がすすむ中、時として実践をすすめる上で壁となっている。特に注目すべきは次の5つである。

-

平等主義

すべての子どもを同じように扱うことが公平だという考え方である。これは公平性を担保するように見えるが、みんなと同じことができることを前提とし、結果として形式的な平等が優先され、支援の必要性を不可視化し実質的な公平を損なう。

-

正答主義

評価の客観性を保障する反面、唯一の正解を求める文化を強化し、誤答や試行錯誤の価値を軽視する。正答主義は日本語能力が十分でない子どもを学力不足とみなすことになっている。

-

同質化と個人化

同質化は集団への適応を重視し個性を埋没させ、個人化は学習上の困難や学校生活への不適応を個人の努力や資質に還元し、社会的・言語的背景を見えにくくする。

-

形式主義

秩序や規律を重視するあまり、教育の目的が同じように行うことへと転化し、多様な行動様式をもつ子どもを排除する要因となる。

-

前例踏襲主義

安定性や効率性を確保する一方、前例へのこだわりが柔軟な対応を阻むことになる。

このように、教育現場に内在する規範は「当たり前」として再生産されてきた。これは、教員自身の自文化中心主義、ステレオタイプ、さらには無意識の偏り(バイアス)によって強化される。自文化中心主義は他文化への理解を阻み、ステレオタイプは偏見を助長する。さらに、外国にルーツのある子どもを特別視する「内集団バイアス」、外国にルーツのある子どもも日本の子どもと同じ知識や経験をもっていることを無意識に前提してしまう「知識の呪縛」、自分に合う情報のみを収集する「確証バイアス」、さらには日本語能力の不足を他の能力の欠如と結びつける「ネガティブバイアス」などが、外国にルーツのある子どもの理解を歪める要因となる。

学校や教室の多文化化が進むなか、教育の「当たり前」を相対化し、その背後にある規範とバイアスを批判的に省察することが、多様性を包摂する教育実践の出発点となる。

実践の問い直しと対話的な学びの場

規範やバイアスを問い直す契機は、体験を通した気づきから生まれる。当然と思っていた実践が通用しなかった経験や、想定外の反応への戸惑いが、自分の前提を省察する契機となる。この気づきを言語化し、「なぜ子どもは理解できないのか」「適切な支援がなされているか」「子どもの強みを見落としていないか」といった問いへつなげることが重要である。問いの生成は、無意識の規範やバイアスを意識化するきっかけとなる。

また、こうした問いを他者と共有することも不可欠である。個人の内省には限界があり、他者との対話を通して初めて得られる視点や気づきが多く存在する。教育現場では無意識の差別(マイクロ・アグレッション)や思い込みを語りにくい風土がある。批判や評価を目的とせず、安心して経験を共有できる対話の場が必要である。教員が感情や経験を語り合い、実践を共に振り返ることで新たな学びや実践の可能性が拓かれる。

多様性を包摂する教育の基盤は、他者理解と協働を育む対話的な学びである。教員同士が継続的に省察し成長できる対話型研修が不可欠であり、それは知識伝達ではなく実践を省察し、そこから新しい意味を共に見出すプロセスとして位置づけられるものである。そのためには、教員が安心して挑戦できる心理的・身体的余裕を制度的に確保する必要がある。業務負担の軽減、専門家による支援、地域との連携、そして挑戦する教員を認める文化づくりが求められる。こうした基盤を整えることは行政の重要な役割である。

めざすは多文化共生の教育

こうしたとりくみを支える理念として、多文化共生の教育がある。これは外国にルーツのある子どもへの支援に限定されるものではなく、すべての子どもが違いを認め合い、共に生きる力を育てる教育である。探究的な学習を通して問いを立てる力を育て、教科横断的な学びによって協働的に課題を解決する経験が重要となる。また教室には、文化や言語だけでなく、ジェンダー、障害、経済格差など多様な差異が重なり合って存在している。これらをふまえ、異なる立場にある人への想像力や共感性、そして多様性を受け入れる寛容さを育む実践をすすめていくことが多文化共生の教育の目標である。

今後、多文化共生の教育を推進するには、「多様性・公平性・包摂性(DEI)」をめぐる社会的動向を踏まえる必要がある。DEIが政治的対立の焦点となりつつあるいま、多文化共生の教育を外国にルーツのある子どもへの支援に限定せず、すべての子どもを対象とした市民性教育として再定義し、日本社会を共に支える人間を育てるという視点を明確にする必要がある。

さらに、外国人児童生徒教育や特別支援教育といった個別施策の枠をこえて、すべての子どもが等しく学べる包括的な教育を構想することが求められている。そのためには、多様な子どもの学びにとって教育の仕組みやカリキュラム(目標・評価・内容・方法など)のどこに障害があるのかを丁寧に明らかにし、それを取り除くとりくみが不可欠である。こうした障害を解消することで、子どもたち一人ひとりが学びやすい環境を整備することが多文化共生の教育がめざすべきことである。そして、その環境整備を持続的にすすめていくには、財政的基盤の強化が欠かせない。

日本社会が多文化化するなかで、教育は同質性を前提とした枠組みから脱し、多様性を基盤とする新たなパラダイムへ転換していかなければならない。教育の「当たり前」を問い直し、柔軟性・多様性・関係性を基軸とする改革をすすめることこそ、これからの教育に課せられた課題である。